李慧珍,女,生物工程学院生物223班学生。

座右铭:以踏实筑路,用坚持破界,慢慢来的每一步,都是向理想的靠近

推免学校:中国海洋大学

综合获奖情况:

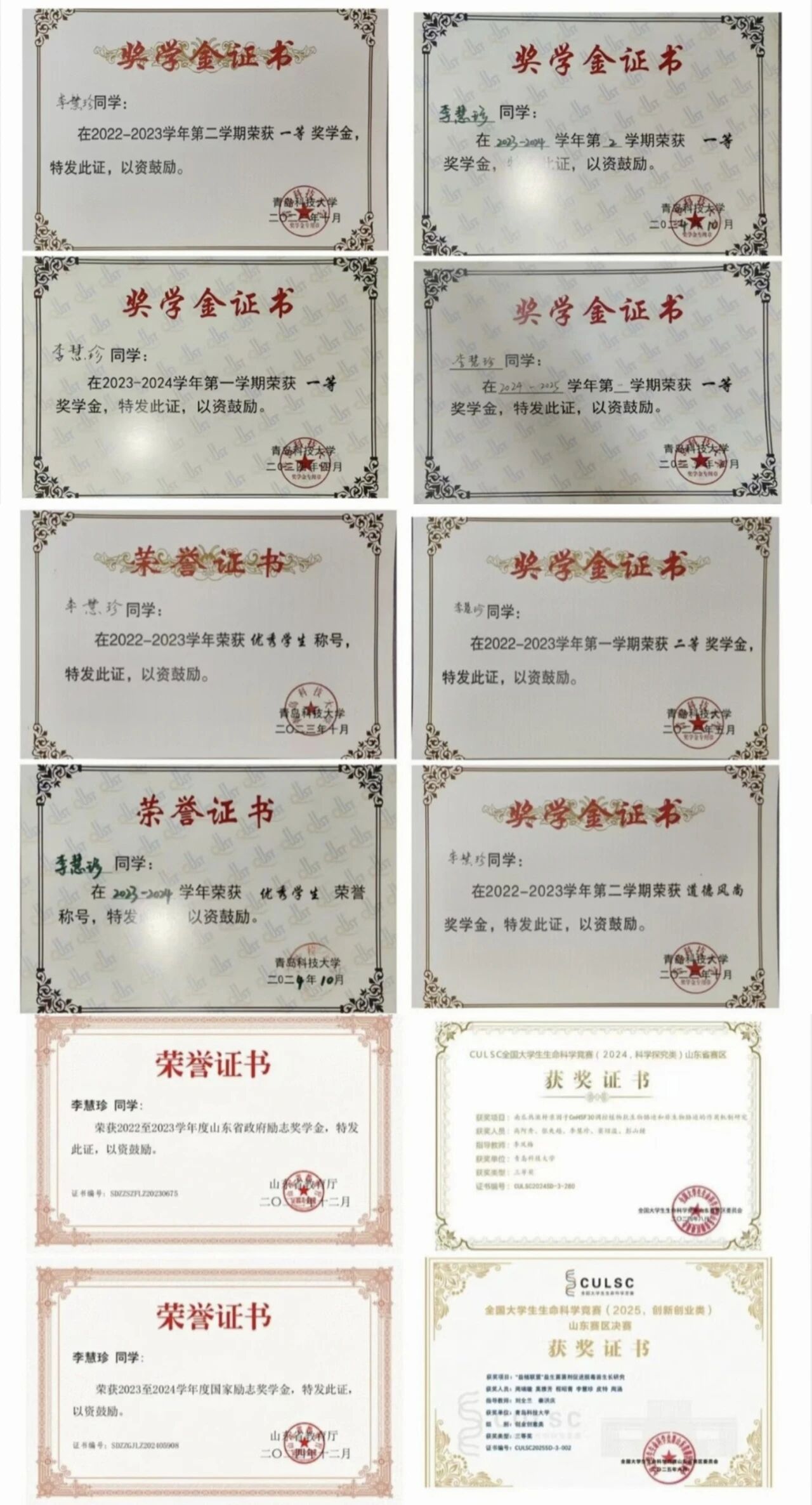

荣获第九届全国大学生生命科学大赛(科学探究类)山东省赛区省三等奖,第十届全国大学生生命科学大赛(创新创业类)山东省赛区省三等奖。获国家励志奖学金,山东省政府励志奖学金、一等综合奖学金、二等综合奖学金、道德风尚奖学金等奖励及优秀学生荣誉称号10余项。

一、学习:把“精益求精”刻进日常,成绩是水到渠成的事

作为学生,她一直记得“学习是本分”。课堂上她会跟着老师思路记重点,课后不是急着刷题,而是先把课本里的知识点捋顺——比如专业课里的分子机制,她会画思维导图理清逻辑,遇到不懂的就攒着问老师、和同学讨论。

这份踏实慢慢有了回报:她前六学期加权学分绩点3.78,综合成绩位列专业第三,先后拿到了国家励志奖学金、省政府励志奖学金,也多次获评校一等奖学金和校优秀学生;大一那年,她还一次性通过了大学英语四级。

其实她从没有“刻意追求高分”,只是把“搞懂每一个知识点”当成目标。现在回头看才发现,当你把基础打牢,成绩不过是水到渠成的结果。

二、科研:从“握不稳移液枪”到主导项目,她在失败里找到方向

如果说学习是“稳扎稳打”,那科研对她来说就是“破圈成长”。第一次进实验室时,她连移液枪都握不熟练,看着学姐学长们熟练操作,心里满是“我能做到吗”的忐忑。但现在的她,已经能独立设计实验、分析数据,还参加项目拿了省级奖项。

2023-2024年,她加入了《南瓜热激转录因子CmHSF30调控植物抗逆机制》的项目。那段时间,她从最基础的样本采集、RNA提取做起,经常在实验室待到晚上——有时一次RNA提取失败,就得重新再来;qPCR结果不理想,就要反复调整反应条件。但正是这些“麻烦”,让她慢慢摸清了实验的逻辑:后来她不仅完成了目标基因的表达分析,还协助构建了过表达载体,最终项目拿到了全国大学生生命科学竞赛省三等奖。

2024-2025年,她更往前迈了一步,参与并完善了《“益植联盟”益生菌菌剂促进脱毒苗生长》的项目。这次她要统筹数据整理、产品应用方案设计,还要负责答辩PPT制作。当看到实验数据显示菌剂能提升作物可溶性糖含量和产量时,当项目再获山东省赛区三等奖时,她突然明白:科研哪有“一次成功”?那些看起来的“顺利”,不过是无数次失败后再试一次的坚持。

现在的她,不仅掌握了植物分子生物学、微生物发酵等技术,更记住了一句话:“科研往前走很难,但回头看时,每一步失败都有意义。”

三、志愿与生活:不止于“学习”,大学要多一点“温度”

她一直觉得,大学不该只有“书桌和实验室”。大一的时候,她去儿童图书馆陪小朋友读绘本,在动物园帮游客指引路线——看着孩子们的笑脸、听着游客的“谢谢”,她觉得特别温暖。后来,她还加入了社区应急救护宣传团队,跟着专业老师给居民讲急救知识,手把手教大家做心肺复苏。当一位阿姨说“学会了就能保护家里人”时,她突然懂了:原来她们的专业知识,还能帮到这么多人。

除此之外,她也没落下锻炼身体。冬天会参加学院的越野跑,虽然跑的时候很累,但冲过终点的那一刻特别解压;校运动会上,她还加入了学院方队表演,穿着统一的服装走过操场时,心里满是归属感。这些看似和“成绩、科研”无关的事,却让她的大学变得更完整。

四、想对学弟学妹说:别怕“慢”,别怕“不会”,你走的每一步都算数

回望四年,她踩过不少坑,也有过很多迷茫时刻。如果要给学弟学妹们提些建议,她想分享这几点:

1.别害怕“从零开始”:刚接触科研、刚学专业课的时候,谁都会“不会”。她一开始连实验步骤都记不住,后来每天睡前过一遍流程,慢慢就熟练了。比起“做好”,“开始做”才是第一步。

2.平衡“主线”和“支线”:学习是核心,别为了参加活动、做科研耽误专业课;但也别只盯着书本,适当走出去做志愿、玩运动,这些经历会帮你锻炼团队协作、表达能力,这些“软技能”未来会很有用。

3.接受“不完美”:考试失利、实验失败、竞赛没获奖,这些都很正常。大学就是试错的过程,别因为一次不顺利就否定自己。

4.常“复盘”,多“思考”:每个学期末,她都会花半天时间总结:这阵子学了什么、哪里没做好、接下来要补哪些短板。复盘不是“找错”,而是帮你看清自己的路,避免走弯路。

五、她的大学感悟:原来“成长”,就是“慢慢来”的奇迹

刚上大学时,她总怕自己“跟不上别人”,看着身边同学拿奖、做项目,她会着急:“为什么她这么慢?”但现在回头看才发现,那些“慢下来”的时刻,其实都在“扎根”。

第一次成功提取RNA的激动、修改竞赛报告熬的夜、教老人急救时的温暖……这些零散的瞬间,慢慢拼成了现在的她。她终于明白:大学教会她的不只是知识和技能,更是“不畏难”的底气——知道前路有挑战,但愿意一步一步走;知道会有失败,但敢于从头再来。